In der Sprachtätigkeit werden Bedeutungen geschaffen; das ist es, worauf es in dieser Tätigkeit ankommt. Die Zeichen schaffen wir nur, weil wir anders den Sinn nicht übermitteln können; das Significans dient nur als Vehikel für das Significatum. Ich hatte am Anfang von Kap. 6.1 gesagt, der zentrale Teil der Sprachtheorie sei die Theorie des sprachlichen Zeichens. Nun können wir weitergehen und sagen, der zentrale Teil der Sprachzeichentheorie sei die Theorie der sprachlichen Bedeutung. Für den Sprecher/Hörer ist das Significans nur ein Mittel zum Zweck. So muß es für den Linguisten auch sein: er untersucht das Significans nicht um seiner selbst willen, sondern weil er anders keinen Zugang zum Significatum hat.

Da sich uns das Significatum nur über das Significans erschließt, war es unvermeidlich, daß wir einen großen Teil der Theorie der Bedeutung schon im Kap. 6 über das Sprachzeichen und die Beziehung zwischen Significans und Significatum vorweggenommen haben. Folgende Grundsätze haben wir festzuhalten: Die Bedeutung eines Sprachzeichens ist nicht etwas außerhalb seiner und fällt insbesondere nicht mit dem denotierten Objekt zusammen, sondern ist Bestandteil des Sprachzeichens. Sie ist notwendig an den Ausdruck gebunden, und zwar aufgrund einer Konvention. Dabei ist es nicht gleichgültig, wie eine gegebene Bedeutung ausgedrückt wird. Vielmehr richten sich Struktur, Komplexität und vielfach sogar einzelne Bestandteile des Ausdrucks nach den Eigenschaften des Inhalts und sind für den Linguisten ebenso wie für den Sprecher/Hörer Anhaltspunkte zur Bestimmung des Inhalts.

Eine mögliche Methode, die Natur der sprachlichen Bedeutung näher zu bestimmen, besteht darin, daß wir die Verwendung oder Bedeutung der Wörter bedeuten und Bedeutung untersuchen. Auf diese Methode spielt der Titel von Ogden und Richards' Buch The meaning of meaning (1923) an. Auch J. Lyons bedient sich ihrer im einleitenden Kapitel seines Standardwerks Semantics (1977). Ein solches Vorgehen ruft eine Fülle von Bedenken hervor. Gleich am Anfang steht das methodische Bedenken, daß wir hier unabhängigen Aufschluß über das Wesen der Bedeutung erwarten gerade aus einer Bedeutungsuntersuchung, die ja ihrem Wesen nach diesen Begriff schon voraussetzt. Das tun allerdings auch alle anderen semantischen Untersuchungen, ob sie den Begriff der Bedeutung zu klären vorhaben oder nicht. Ferner setzt diese Methode eine ganze Reihe theoretische Annahmen voraus. Z.B. die, daß der die Linguistik interessierende Bedeutungsbegriff etwas zu tun habe mit oder gar wesentlich geprägt sei durch einen in der Umgangssprache vorgefundenen Begriff. Das ist durchaus nicht notwendig so. Es gilt z.B. nicht für den Begriff des Morphems. Es stößt auch auf die Schwierigkeit, daß wir in der Linguistik verschiedene Bedeutungsbegriffe konstruieren würden in Abhängigkeit davon, ob wir dt. bedeuten, engl. to mean oder frz. signifier untersuchen. Ich erinnere an die Schwierigkeit, angesichts von Wörtern wie frz. langue, parole und langage einen internationalen linguistischen Sprachbegriff zu gewinnen. Damit hängt das Bedenken zusammen, daß die Methode vorauszusetzen scheint, daß in den Wörtern bedeuten und Bedeutung eine wissenschaftlich fruchtbare Auffassung von Bedeutung enthalten sei, so daß die Linguisten bloß noch den Nichtlinguisten aufs Maul zu schauen brauchten, um zu erfahren, was Bedeutung ist.

Doch auch diese Bedenken verkehren sich in Argumente für diese Methode. Denn natürlich ist unser linguistischer Begriff von Bedeutung vorgeprägt durch die Kenntnis des Wortes Bedeutung, die wir als Sprecher des Deutschen haben. Und natürlich können internationale linguistische Probleme teilweise dadurch geklärt werden, daß man die Beziehung von jedermanns Terminus zu seiner Muttersprache untersucht. Fragen wir also nach der Verwendung der Wörter Bedeutung und bedeuten und untersuchen wir dazu ein paar Beispiele ihrer Verwendung.

| . | a. | Engl. apple bedeutet "Apfel". |

| b. | Die Bedeutung von engl. apple ist "Apfel". |

| . | Ihr Kopfschütteln bedeutet, daß sie entsetzt ist. |

| . | a. | Wenn wir das machen, so bedeutet das, daß wir das Spiel verlieren. |

| b. | Die Bedeutung dieser Vereinbarung für die Angestellten ist, daß sie ihre Arbeitszeit freier einteilen können. |

| . | a. | Geld bedeutet ihm nichts. |

| b. | Geld hat für ihn keine Bedeutung. |

| . | Sie bedeutete ihm, den Raum zu verlassen. |

Die Verwendung von bedeuten und Bedeutung, auf die sich die Linguistik konzentriert, findet sich in . Hier ist offenbar eine - wohl mehr oder weniger lose - Äquivalenzbeziehung zwischen einem zu einem ersten Zeichensystem gehörigen Zeichen und einem zu einem zweiten Zeichensystem gehörigen Zeichen gemeint. Gleichzeitig scheint intendiert, daß wir das Zeichen des ersten Systems verstehen, wenn wir das Zeichen des zweiten Systems verstehen, so daß uns das Verständnis des letzteren womöglich das Verständnis des ersteren ersetzen oder uns dazu verhelfen kann.

Dieselbe Verwendung von bedeuten liegt in vor. Auch hier wird ein Zeichen dadurch erklärt, daß es in ein anderes Zeichensystem übersetzt wird. Es ist übrigens bemerkenswert, daß wir in deutscher Umgangssprache zur Erklärung von Wörtern unserer eigenen Sprache den Ausdruck bedeuten i.a. nicht verwenden. Wir fragen i.a. Was ist denn eine Buhne? oder Was heißt denn kalfatern?, nicht Was bedeutet denn Buhne bzw. kalfatern?. Offenbar assoziieren wir mit ‘Bedeutung’ eher die Übersetzung in ein anderes Zeichensystem, nur im Grenzfall in andere Zeichen desselben Systems.

illustriert einen anderen Gebrauch, insofern hier nicht Zeichen erklärt werden, sondern Implikationen von Handlungen (oder Vorgängen) festgestellt werden sollen. Dazu kommt in .b der Aspekt, daß eine Person von den Implikationen betroffen sein kann, so daß die Handlung für sie wichtig wird. Dies wird noch deutlicher in . Auch in ist jemand von den Implikationen einer Handlung betroffen. Gleichzeitig ist hier eine weitere Person im Spiel, die die Handlung, und zwar eine zeichengebende Handlung, ausführt. Diesen letzteren Aspekt hat dt. bedeuten nur in beschränkten Verwendungen. Er tritt bei dem verwandten Wort meinen in den Vordergrund. Es sei daran erinnert, daß das engl. to mean dt. bedeuten und meinen umfaßt.

Der Aufschluß, den eine grammatische Analyse von bedeuten erteilt, deckt sich weitgehend mit dem Bisherigen. Bedeuten ist eine Ableitung von deuten nach einem völlig produktiven formalen Muster, die jedoch in diesem Falle die Valenz in unproduktiver Weise stark verändert. Wir können den Valenzrahmen der Basis wie in angeben.

| . | x deutet y (dem z) (als w). |

Hier fungiert x als ein aktiver Interpret (i.S.v. Morris' Zeichenmodell), der dem passiven Interpreten z ein Zeichen y verständlich macht (ihm also dafür ein Interpretans liefert) dadurch, daß er es in ein Zeichen w übersetzt. Wir haben hier alle Komponenten beisammen, die wir zuvor aus den verschiedenen Verwendungen von bedeuten zusammengetragen haben. Denn wenn wir in bedeuten für deuten einsetzen, so ändert sich der Valenzrahmen wie in .

| . | y bedeutet w (für x/z). |

In der Valenz von deuten ebenso wie in der von bedeuten sind also die wesentlichen Komponenten der Semiose, nämlich das Significans, das Significatum (bzw. die Relation zu einem anderen Zeichen) und der Interpret, vorgesehen. Allerdings besteht der Unterschied, daß deuten den bzw. die Interpreten mehr in den Vordergrund und das Significatum mehr in den Hintergrund stellt, während es bei bedeuten umgekehrt ist. Die Wichtigkeit, die dem Significans, dem Significatum und dem Interpreten in der strukturalen Linguistik jahrzehntelang zukam, spiegelt deren Rollen in der Valenz des Verbs bedeuten. Vom Standpunkt der deutschen Sprache betrachtet ist es merkwürdig, daß die Linguistik sich auf die Analyse eines abgeleiteten Begriffs, nämlich ‘bedeuten’, konzentriert hat, und den primären Begriff, ‘deuten’, nicht beachtet hat. Wer weiß, welche Rolle die Komponenten der Semiose in der Linguistik, mindestens der deutschen, gespielt hätten, wenn man sich mehr von der Valenz von deuten hätte anregen lassen.

In den folgenden Abschnitten werden wir versuchen, den Begriff der Bedeutung genauer zu charakterisieren. Wir hatten schon klargestellt, daß die Bedeutung eines Sprachzeichens ein mentales Objekt und also klar zu unterscheiden ist von Objekten, die in der uns umgebenden Welt existieren. Soweit Sprachzeichen auf solche realen Objekte verweisen, sind die letzteren ihre Denotata. Wir legen damit terminologisch fest, daß ein Objekt zwar erst dadurch zum Denotatum wird, daß ein Sprachzeichen auf es verweist, daß es aber unabhängig davon existiert und seine Identität hat.

Die Beziehung eines Zeichens zu seinem Denotatum ist dieselbe wie die eines Gedankens oder einer Vorstellung zu etwaigen Gegenständen, auf die sie sich beziehen. Angenommen, ich hatte gestern einen Autounfall. Dann kann ich das Ereignis mit sämtlichen beteiligten Personen und Dingen vor meinem geistigen Auge Revue passieren lassen; oder ich kann darüber sprechen. In beiden Fällen beziehe ich mich auf Gegenstände in der außersprachlichen Wirklichkeit. Angenommen andererseits, ich schmiede Pläne für den Fall, daß ich im Lotto gewinne, und träume von Villen und Karibikstränden; oder ich spreche darüber. In diesem Falle braucht es keine Gegenstände in der außersprachlichen Wirklichkeit zu geben, auf die ich mich beziehe. M.a.W., Sprachzeichen beziehen sich auf Gedanken und Vorstellungen. Von diesen wiederum beziehen sich einige auf Gegenstände der Wirklichkeit, andere nicht. Für die Beziehung der Zeichen zu Gedanken und Vorstellungen macht dies letztere überhaupt nichts aus. Vox significat rem mediantibus conceptibus. Anders gesagt, mit der außersprachlichen Wirklichkeit haben manchmal unsere Gedanken und Vorstellungen zu tun, unsere Sprache jedenfalls nicht.

Bei der weiteren Klärung des Bedeutungsbegriffs haben wir uns immer den Unterschied zwischen ‘langue’ und ‘parole’, zwischen dem virtuellen System und seiner jeweiligen Aktualisierung, gegenwärtig zu halten. Bedeutungen sind mentale Objekte. Aber nur in der ‘parole’ beziehen sie sich auf etwas Bestimmtes und können dann insbesondere Referenten sein. In der ‘langue’ dagegen sind sie begrifflicher Natur. Dieser letztere Aspekt wird im folgenden geklärt.

Wenn die Bedeutung eines Sprachzeichens qua Element des Systems ein mentales Objekt ist, könnten wir in einer weiteren Annäherung vermuten, daß sie eine Vorstellung, ein Erfahrungsinhalt oder ein sog. mentales Bild (engl. mental image) ist. Hiergegen bestehen jedoch zwei Einwände. Zum ersten sind solche mehr oder weniger konkreten, anschaulichen Entitäten nur mit wenigen Sprachzeichen assoziierbar. Für keines der Zeichen des vorangehenden Satzes ist es z.B. klar, welche Vorstellung, welcher Erfahrungsinhalt oder welches mentale Bild ihm entspräche. Es ist ein vielleicht erstaunliches, aber offenbar hinzunehmendes Faktum, daß wir ganze Texte, wie z.B. dieses Kapitel, verstehen können, ohne uns auch nur unter einem einzigen der sie konstituierenden Zeichen etwas vorstellen zu können.

Zum zweiten sind solche psychischen Entitäten, wenn anders sie konkret-anschaulich sein sollen, notwendig etwas Partikuläres. So ist es z.B. durchaus möglich, daß jeder von uns ein mentales Bild von einem Hund oder vielleicht mehreren Hunden hat, die er mit dem Zeichen Hund in Verbindung bringt. Gleichzeitig ist aber anzunehmen, daß all diese mentalen Bilder voneinander verschieden sind und daß keiner von uns ohne weiteres wissen kann, wie die mentalen Bilder des anderen aussehen. Sie werden zweifellos abhängen von den individuellen Erfahrungen, die jeder gemacht hat. E. Sapir sagt dazu:

"the single experience lodges in an individual consciousness and is, strictly speaking, incommunicable." (Sapir 1921:12)Vgl. auch Coseriu 1972[G]:58-66.

Was wir durch die Sprachzeichen miteinander gemeinsam haben, sind offenbar nicht individuelle Vorstellungen, sondern Begriffe. Ein Begriff ist etwas Abstrakteres, Allgemeineres als eine Vorstellung; die Vorstellung ist eine mögliche Manifestation des Begriffs (vgl. Chafe 1970, ch.8). Vorstellungen können zwar unabhängig von Sprache existieren. Aber um mitteilbar zu sein, müssen sie in Begriffe gefaßt, "auf den Begriff gebracht" werden, wie man treffend sagt. Die Fähigkeit zur Abstraktion ist insofern eine Voraussetzung für Sprache. W. v. Humboldt schreibt dazu:

"Die intellektuelle Tätigkeit ... ist aber auch in sich an die Notwendigkeit geknüpft, eine Verbindung mit dem Sprachlaute einzugehen; das Denken kann sonst nicht zur Deutlichkeit gelangen, die Vorstellung nicht zum Begriff werden."

Nur die Sprache kann die Objektivität garantieren, ohne die "die Bildung des Begriffs, mithin alles wahre Denken, unmöglich [ist]. Ohne daher irgend auf die Mitteilung zwischen Menschen und Menschen zu sehen, ist das Sprechen eine notwendige Bedingung des Denkens des Einzelnen in abgeschlossener Einsamkeit." Sprechen und Verstehen sind "ein Anknüpfen des einzeln Empfundenen an die gemeinsame Natur der Menschheit." (Humboldt 1836:14)

Daraus folgt, daß individuelle Empfindungen nicht mitteilbar sind, wenn in der Sprache keine Begriffe dafür vorhanden sind. Solche Empfindungen sind offenbar keine Seltenheit; in der Belletristik ist dann typischerweise von einem “unbeschreiblichen Gefühl”, einer “unnennbaren Empfindung” o.ä. die Rede.

Wenn die Bedeutung eines Zeichens begrifflicher Natur ist, liegt der Gedanke nahe, solche Begriffe müßten eine Intension und eine Extension haben. Die Extension aber ist eine Klasse von denotierbaren Objekten. Hier entsteht daher die Versuchung, doch wieder das außersprachliche Objekt durch die Hintertür hereinzubringen und zu sagen, das Zeichen beziehe sich auf eine Klasse von Objekten. Das hat Ch. Morris getan und dafür den Terminus ‘Designatum’ eingeführt. Er schreibt:

"A designatum is not a thing, but a kind of [21] object or class of objects - and a class may have many members, or one member, or no members. The denotata are the members of the class." (Morris 1938:19f, 38f)

Und weiter: "The designatum of a sign is such things which the sign can denote". (S.38)

(Vgl. auch Coseriu 1979:161.) Nun sind aber alle leeren Mengen identisch, während die tausende von Sprachzeichen, für deren Designatum es kein Denotatum gibt, nicht synonym sind. Auch dieser Weg, die Bedeutung an das außersprachliche Objekt zu knüpfen, ist also nicht gangbar. Es bleibt nichts übrig, als sich mit der Intension der Begriffe zu begnügen.

Dasselbe gilt übrigens auch für A. Tarskis (1935) etwa gleichzeitig mit Morris' Buch entstandene modelltheoretische Semantik. Die wesentlichen Gedanken dieser Konzeption sind, daß ein Satz dann wahr ist, wenn er einem Sachverhalt in der bzw. einer Welt entspricht. Die Bedeutung einer Aussage zu kennen heißt dann zu wissen, wie die Welt aussehen muß, wenn die Aussage wahr sein soll.1 Wenn wir als Modell einer solchen Semantik eine extensionale Welt annehmen, ist die Konzeption für ein besseres Verständnis des Bedeutungsbegriffs in natürlichen Sprachen (für welchen sie ursprünglich nicht gedacht war) fruchtlos. Denn wir verstehen ohne weiteres Aussagen über Erzengel oder Tiefenstrukturen, soweit ein Mensch sie überhaupt verstehen kann, ohne die Wahrheitsbedingungen solcher Sätze zu kennen und auch nur grundsätzlich in der Lage zu sein, sie zu überprüfen. Dies ist notwendigerweise so, weil Erzengel und Tiefenstrukturen ausschließlich Gegenstände unseres Denkens sind und daher nicht in einer möglichen extensionalen Welt vorkommen können. Anders ist es freilich, wenn das Modell der Semantik eine intensionale Welt ist, weil die Überprüfung der Wahrheitsbedingungen dann eine innersprachliche Angelegenheit ist. Damit hätte man dann freilich keinen objektiven Wahrheitsbegriff.2 Zudem scheint es zweifelhaft, ob der Bedeutungsbegriff auf dem Wahrheitsbegriff begründet werden kann. Denn der Wahrheitsbegriff ist nur auf Aussagen anwendbar. Es ist auf dieser Basis nicht klar, wie wir die Bedeutung von Fragen, Aufforderungen usw. verstehen.

Wir kommen zum Begriff des Designatums zurück. Wenn wir den Terminus auf die Intension eines Begriffs beziehen, ist er durchaus nützlich. Wir haben dann zwar einen Terminus zusätzlich zu dem bereits eingeführten ‘Significatum’ und könnten versucht sein, sogleich Ockhams Rasiermesser anzusetzen. Der Linguist benötigt jedoch beide Begriffe.

Um zunächst plausibel zu machen, daß dieser Unterschied sinnvoll ist, können wir die bekannten Beispiele anführen, die Frege (1892) für den Unterschied zwischen Sinn und Bedeutung und Coseriu (1979:161) für den zwischen Bedeutung und Bezeichnung gegeben haben: Morgenstern und Abendstern haben verschiedene Significata, aber dasselbe Designatum, nämlich "Venus". Und ebenso haben griech. ánthrōpos und brotós zwar dasselbe Designatum, nämlich "Mensch". Aber ánthrōpos faßt den Menschen als Nicht-Tier auf, während brotós ihn als Sterblichen, als Nicht-Gott auffaßt. Die Wörter stehen also in verschiedenen Oppositionen und haben mithin verschiedene Significata. Wir können hinzufügen, daß beiden Designata zufällig auch gewisse Denotata entsprechen; doch ist das (im Unterschied zu Morris' Designatumbegriff) für ihren Status als Designata irrelevant. Denn wir können, wie schon wiederholt hervorgehoben, nach Belieben Begriffe von nichtexistenten Dingen bilden.

Auf die Begriffe ‘Significatum’ und ‘Designatum’ so wie hier aufgefaßt ist die aus dem europäischen Strukturalismus bekannte Dichotomie von Form vs. Substanz anzuwenden. Hierüber hatte bereits W. v. Humboldt gesagt:

"Der Form steht freilich ein Stoff gegenüber; um aber den Stoff der Sprachform zu finden, muß man über die Grenzen der Sprache hinausgehen. ... Der wirkliche Stoff der Sprache ist auf der einen Seite der Laut überhaupt, auf der anderen Seite die Gesamtheit der sinnlichen Eindrücke und selbsttätigen Geistesbewegungen, welche der Bildung des Begriffs mithilfe der Sprache vorausgehen."

(Humboldt 1836:12);

D.h., Designata konstituieren sich durch "sinnliche Eindrücke und selbsttätige Geistesbewegungen". Significata dagegen sind mithilfe der Sprache gebildete Begriffe. Humboldt stellt des weiteren äußere und innere Sprachform einander gegenüber, was wir mit ‘Ausdruckssystem vs. semantisches System’ wiedergeben können. Z.B. gehört es zur inneren Sprachform, ob eine Sprache über die grammatische Kategorie des Duals verfügt, also ein Significatum einer bestimmten Art hat. Zur äußeren Sprachform dagegen gehört es, ob sie Suffixe hat und etwa den Dual durch ein Nominalsuffix ausdrückt, also ein Significans einer bestimmten Art hat.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen natürlichen und formalen Sprachen liegt in der Rolle des Kontexts für die Konstitution von Bedeutung. Natürliche Sprachen sind kontextsensitiv, formale Sprachen sind kontextfrei (vgl. Jakobson 1970:706f). In natürlichen Sprachen löst der Kontext Ambiguitäten auf. So wird z.B. die Homonymie von Satz in dem Satz der Hund machte einen weiten Satz über den Graben aufgelöst; und ebenso wird die Polysemie von Konstruktion in der Konstruktion eine stabile Stahlkonstruktion aufgelöst. Die Selektionsrestriktionen illustrieren ebenfalls die Kontextsensitivität natürlicher Sprachen. Wir können z.B. sowohl den Rasen als auch den Bart schneiden, aber wir können nur den Rasen mähen. Die Selektionsrestriktionen von mähen sind klärlich ein Fall von Kontextsensitivität. Wir könnten die Kontextsensitivität natürlicher Sprachen noch durch die Phonologie und die Pragmatik hindurch verfolgen, um uns zu überzeugen, daß sie tatsächlich eine ihrer charakteristischen Eigenschaften ist.

Eine der Erscheinungsformen der Kontextsensitivität ist die komplementäre Verteilung von funktionell äquivalenten Zeichen. In der Phonologie und Morphologie, wo die Distribution strikter geregelt ist, finden wir saubere komplementäre Verteilungen und in ihnen eine Basis, auf funktionelle Identität der Alloformen zu schließen. Das Gegenstück in der Semantik wäre, aus der komplementären Verteilung zweier Zeichen, im einfachsten Falle Wörter, auf deren Synonymie zu schließen. Betrachten wir als Beispiel die Adjektive schwanger und trächtig. Sie sind annähernd komplementär verteilt, denn schwanger sagt man von Menschen, trächtig von Tieren. Hier tun wir uns jedoch schwer, auf Synonymie zu schließen; und mit Recht. Denn die Sprecher können (ohne ungrammatische Sätze zu bilden!) die komplementäre Verteilung jederzeit mißachten und trächtig auf eine Frau anwenden; und es würde nicht dasselbe bedeuten wie schwanger. Offensichtlich färbt der Kontext, in dem ein Wort zu Hause ist, auf seine Bedeutung ab (und wird zu dessen Konnotation). Gleichzeitig sehen wir, daß Lexeme nie in reinlich komplementärer Verteilung stehen, weil es3 zum gewöhnlichen Sprachgebrauch gehört, ein Wort in einen anderen Kontext zu übertragen, z.B. um metaphorische Effekte zu erzielen.

Ebenso wie der Linguist von der komplementären oder annähernd komplementären Verteilung von Wörtern nicht sicher auf Synonymie schließen kann, kann es auch der Sprecher nicht tun. Die Kontextsensitivität natürlicher Sprachen führt also dazu, daß lexikalische Relationen wie Synonymie und Hyponymie nicht für alle Wörter des Vokabulars eindeutig feststehen. Daraus folgt weiter, daß die analytischen Sätze der Sprache nicht in allen Fällen von den synthetischen klar unterschieden sind. Das von J. Katz (1964) vorgestellte Programm, wonach eine Semantik u.a. die Menge der analytisch wahren Sätze einer Sprache aufzählen müsse, ist nicht durchführbar. Den logisch gesonnenen Semantiker, und manchmal auch den um nichts als wissenschaftliche Exaktheit bemühten Semantiker, mag diese Eigenschaft natürlicher Sprachen zur Verzweiflung treiben. Die Sprecher freilich können froh über sie sein; denn wie W. v. Humboldt sagt:

"ohne die [semantische] Unbestimmtheit des Wortes wäre eine Selbsttätigkeit des Denkens unmöglich." (Humboldt 1988:xxxiii)

Viele von uns, darunter insbesondere die Wissenschaftler, machen sich die Tatsache, daß niemand genau weiß, welche Ausdrücke eigentlich synonym und hyponym sind, täglich zunutze, indem sie Sätze formulieren, die neue Erkenntnisse bergen können, die aber auch bloß Neuformulierungen von längst Bekanntem sein, aus Bekanntem logisch folgen oder lediglich raffinierte Metaphern sein können.

Von der alles durchdringenden Kontextsensitivität der Sprache ist es nur ein kleiner Schritt zur totalen Kontextabhängigkeit der Bedeutung. Es hat, vor allem im europäischen Strukturalismus, immer wieder Stimmen gegeben, die behauptet haben, kein Zeichen habe für sich Bedeutung, sondern stets nur im Kontext. So schreibt J.R. Firth:

"meaning is ... simply a complex of contextual relations." (Firth 1935[1957]: 19)

Und A. Rosetti behauptet:

"le mot n'est que par le contexte et n'est rien par lui-même." (Rosetti 1947: 38)

Z.B. kann Ausdruck unter anderem ein sprachliches Significans, aber auch das Produkt eines Druckapparates bedeuten; und treffend kann alle Bedeutungen des Verbs treffen, unter anderem "begegnen", "verletzen" und "angemessen sein", haben. Das Syntagma treffender Ausdruck ist aber eindeutig, weil keine der anderen Teilbedeutungen der beiden Wörter zueinander passen. Man wird bei diesen Zitaten sofort an die im vorigen Kapitel besprochene Position L. Hjelmslevs erinnert, wonach jedes Zeichen seine Identität ausschließlich aus dem Netz von Relationen gewinnt, in dem es steht. Die kontextuelle Theorie der Bedeutung, wie die zitierte Anschauung Firths und anderer auch genannt wird, ist eigentlich sogar gegenüber der Hjelmslevschen weiter verkürzt, weil sie sogar die paradigmatischen Relationen unberücksichtigt läßt. Im übrigen gilt für sie, was schon gegen Hjelmslev zu sagen war, daß es logisch nicht möglich ist, alle Elemente einer Menge durch ihre wechselseitigen Relationen zu identifizieren. Wohl trifft es zu, daß zwei Wörter in einem Syntagma sich gegenseitig disambiguieren können. Aber natürlich käme die Gesamtbedeutung des Ausdrucks nicht zustande, wenn nicht jede Konstituente von sich aus etwas Positives dazu beitrüge. Man kann sich auch fragen, wie überhaupt ein Wörterbuch möglich wäre, wenn jedes Wort nur im Kontext Bedeutung hätte.

Wenn wir jedem Wort auch in Isolation eine Bedeutung zuschreiben, folgt andererseits natürlich nicht, daß wir es unabhängig von seiner Integration in System und Struktur betrachten. Wieviel an Bedeutung jedem Wort selbst eignet, kann man ja nur feststellen, wenn man gleichzeitig untersucht, wieviel Bedeutung den im Paradigma und Syntagma an es angrenzenden Wörtern eignet.

Die Betrachtung von Selektionsbeschränkungen wie denen von schwanger führt auf eine andere Konzeption von ‘Bedeutung’. Denn es gehört zur Bedeutung von schwanger, daß es normalerweise nur auf Menschen bezogen wird. Wir können das eine Gebrauchsbedingung des Wortes nennen. Auch die weiteren semantischen Eigenschaften des Wortes können wir als Gebrauchsbedingungen auffassen, zum Beispiel, daß es auf Frauen angewendet wird usw. L. Wittgenstein schreibt in den "Philosophischen Untersuchungen":

"Man kann für eine große Klasse von Fällen der Benützung des Wortes ‘Bedeutung’ - wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benützung - dieses Wort so erklären: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache." (Wittgenstein 1960, §43)Diese Auffassung hatte bereits Ch. Morris vertreten, wenn er schreibt:

"the meaning of a sign is exhaustively specified by the ascertainment of its rules of usage". (Morris 1938: 58)Hier soll offenbar die Anknüpfung des Bedeutungsbegriffs einerseits an Denotata, andererseits aber auch an Designata qua psychische Entitäten vermieden werden.

Die Gebrauchstheorie der Bedeutung entspringt, wie man leicht sieht, dem logischen Positivismus, insbesondere dem Behaviorismus. Eine moderne Fassung findet sich in Horwich 1998. Die Theorie zielt durchaus in die richtige Richtung, indem sie darauf achtet, daß Wörter mit ihren Bedeutungen nicht einfach vorhanden sind, sondern im Rahmen einer Tätigkeit zur Erreichung gewisser Ziele eingesetzt werden. Wenn freilich Semantik auf Pragmatik reduziert werden soll, schießt auch dieser Ansatz über das Ziel hinaus. Die Verständigung, die in der Sprachtätigkeit erzielt wird, ist ein Zweck in sich, der deren Systematizität voraussetzt und keinem anderen Zweck untergeordnet sein muß. Die Regeln für den Gebrauch eines Zeichens ordnen sich dann nicht einem der Sprache äußerlichen Zweck unter, sondern sind rein innersprachliche Regeln. Wenn wir auf dieser Ebene noch die Bedeutung eines Wortes als seinen Gebrauch bestimmen wollten, so wären wir wieder auf die kontextuelle Theorie der Bedeutung zurückgeworfen.

Wenn ich sage, daß Semantik nicht auf Pragmatik reduziert werden darf, so besagt das nicht, daß ich die pragmatischen Bedingungen und Wirkungen sprachlicher Zeichen vernachlässige. Ich hebe lediglich hervor, daß die Zeichenbenutzer solche pragmatischen Wirkungen nur vermittels der Bedeutungen der Zeichen erzielen. Eigentlich ist die Gebrauchstheorie der Bedeutung nur eine Vereinfachung eines Gedankens, den bereits Ch.S. Peirce geäußert hatte. Er expliziert zunächst einen Begriff des Interpretans eines Zeichens, der so gefaßt ist, daß das intendierte Interpretans ungefähr seiner Bedeutung im landläufigen Sinne entspricht (1960: 5.175). Dann führt er das logische Interpretans ein als Begriff für die Wirkung, die ein Zeichen im Interpreten zeitigt, und fährt fort:

"Shall we say this effect may be a thought, that is to say, a mental sign? No doubt, it may be so; only, if this sign be of an intellectual kind - as it would have to be - it must itself have a logical interpretant; so that it cannot be the ultimate logical interpretant of the concept. It can be proved that the only mental effect that can be so produced and that is not a sign but is of a general application is a habit change." (Peirce 1960: 5.476)Peirce stellt sich hier offenbar eine an das unmittelbare Interpretans anschließende Kette von Interpretantia vor, analog zu der am Anfang dieses Kapitels erwähnten Auffassung, wonach die Bedeutung eines Zeichens seine Übersetzung in ein anderes Zeichen ist. Dann entsteht natürlich die Frage, ob es ein Ende dieses Regresses gibt. Die Antwort, die Peirce gibt, ließe sich durchaus in heutiger Neurologie interpretieren. Nur muß man sich im klaren sein, daß die Kette lange vor Erreichen dieses Endes abgebrochen werden kann, daß die Schaffung eines ‘ultimate logical interpretant’ also keine notwendige Bedingung für das Schaffen von Bedeutung sein kann.

Ich komme zurück auf den Begriff der Gebrauchsbedingung eines Zeichens.

Anstatt zu sagen, die Bedingungen für den Gebrauch des Adjektivs trächtig

seien, daß es auf ein weibliches Tier angewendet werde usw., können

wir die Betrachtungsweise auch umkehren und sagen, wenn das Adjektiv trächtig auf x angewendet werde, so folge daraus, daß x ein weibliches Tier

sei. Damit sind wir bei R. Carnaps (1891-1970) Bedeutungspostulaten (Carnap & Bar-Hillel 1952). Ein Bedeutungspostulat (meaning postulate) eines Begriffs B ist eine Proposition, die aus B(x) logisch folgt. Die Bedeutung eines Wortes wird hier vollständig beschrieben dadurch, daß alle mit ihm assoziierten Bedeutungspostulate angegeben werden.

Diese Explikation des Bedeutungsbegriffs verbleibt offenbar in der Sprache.

Die Entfaltung einer Eingangsrepräsentation zu einem Bündel miteinander

verbundener Propositionen, die durch Bedeutungspostulate abgeleitet werden,

kann aufgefaßt werden als Abbild der Interpretationstätigkeit

des Hörers. Beide sind grundsätzlich offene Prozesse, deren Ende

erst erreicht wäre, wenn keine weiteren Schlüsse mehr möglich

sind.

Bedeutungspostulate sind als hinreichende Bedingungen formuliert, also, um beim Beispiel zu bleiben,

(∀x) trächtig (x) → (Tier (x) ∧ weiblich (x)).

Wir können diese Satzverknüpfung umkehren und eine notwendige Bedingung daraus machen. Im Falle unseres Beispiels wäre diese zu lesen: Nur wenn x ein weibliches Tier ist, ist x trächtig, bzw. kann x trächtig sein. In dieser Form können Bedeutungspostulate aufgefaßt werden als semantische Regeln – darunter Selektionsrestriktionen –, an die sich der Sprecher bei der Umsetzung seiner Ideen in sprachliche Form hält.

Bedeutungspostulate formalisieren die Intuition, die die strukturalen Semantiker mit ihren semantischen Merkmalen, Komponenten oder Semen ausdrücken wollen. Insofern besteht zwischen der logischen und der strukturalistischen Konzeption kein Widerspruch. Mehr noch, wenn die semantische Interpretation mithilfe von Merkmalen überhaupt funktionieren soll, müssen diese als strukturiert aufgefaßt werden, das heißt im weiteren als Prädikate, welche Leerstellen für Argumente freihalten. Das besagt, daß das Significatum eines Sprachzeichens, auch eines Morphems, nicht lediglich als ein Haufen von Merkmalen zu denken ist, sondern daß es eine innere Struktur hat, nicht unähnlich der syntaktischen Struktur komplexer Konstruktionen. Dies hatte schon U. Weinreich postuliert:

"Every relation that may hold between the components of a sentence also occurs among the components of a meaning of a dictionary entry. This is as much as to say that the semantic part of a dictionary entry is a sentence." (Weinreich 1966:446)

Wir können präzisieren, daß es erstens nicht ein Satz im syntaktischen Sinne, sondern eine Proposition ist und daß es zweitens jedenfalls eine komplexe, aus mehreren elementaren Propositionen zusammengesetzte Proposition ist.

In den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts griff die generative Semantik diesen Gedanken auf und führte ihn unfreiwillig ad absurdum, indem sie Weinreich wörtlich nahm. Zum Beispiel wurde für die semantische Repräsentation von x kills y vorgeschlagen "x causes y to become not-alive". Hier ist jedoch eine von zwei alternativen Voraussetzungen zu machen:

Ich werde den Terminus ‘semantisches Merkmal’ im folgenden verwenden als traditionelle, vereinfachte Wiedergabe einer semantischen Entität, die stark strukturiert ist und zum Beispiel in Form eines Bedeutungspostulats explizit gemacht werden kann (so bereits Bierwisch 1969). Damit lege ich mich allerdings nicht darauf fest, daß die Begriffe des erweiterten Prädikatenkalküls ausreichen, um diese Struktur zu repräsentieren. Die semantische Unbestimmtheit, die allen sprachlichen Zeichnen eignet, führt dazu, daß zwischen den semantischen Merkmalen eines Significatums nicht ausschließlich die Konnektoren des elementaren Propositionenkalküls wie z.B. ‘und’, ‘oder’ und ‘wenn - dann’ auftreten. Viele Begriffe, die einer diesbezüglichen Analyse unterzogen worden sind (vgl. Coleman & Kay 1981), haben sich als prototypische Begriffe erwiesen. Das besagt, daß verschiedene Begriffe nicht kategorisch distinkt sind, so daß stets mit einer Ja/Nein-Entscheidung darüber entschieden werden könnte, ob ein Phänomen unter einen Begriff fällt. Vielmehr sind Begriffe graduell voneinander verschieden, können also als auf Skalen angeordnet gedacht werden. Die Phänomene, die unter einen Begriff fallen, verbreiten sich über einen gewissen Bereich der Skala. Im Zentrum der Skala angesiedelte Phänomene heißen fokale Instanzen, typische Beispiele für den Begriff. Mehr am Rande der Begriffssphäre liegende Phänomene repräsentieren den Begriff weniger gut und repräsentieren teilweise auch schon den nächst benachbarten Begriff. Soweit der Begriff durch eine Menge von semantischen Merkmalen definiert ist, läßt sich die Zugehörigkeit eines Phänomens als eine graduelle Eigenschaft auffassen, die desto eindeutiger ausgeprägt ist, je mehr es von den konstitutiven Merkmalen hat. Der Prototyp vereinigt alle Merkmale auf sich.

Man sieht, daß die traditionellen Begriffe der notwendigen und der hinreichenden Bedingung das Verhältnis der semantischen Merkmale zu einem prototypischen Begriff nicht adäquat wiedergeben. Raffiniertere Formalismen wie die ‘fuzzy set theory’ (Theorie der ausgefransten Mengen), die die graduelle Mitgliedschaft eines Elements in einer Menge und die unterschiedliche Gewichtung der konstitutiven Merkmale behandeln können, wurden erst Ende des 20. Jahrhunderts ausgearbeitet.

Weiteres zur Prototypentheorie auf einer dedizierten Webseite.

Die Anwendung bestimmter Methoden zur Untersuchung eines Objektbereichs setzt theoretische Vorentscheidungen über dessen Natur voraus. Diese Vorentscheidungen werden notwendigerweise ohne Kenntnis der Resultate gefällt, die durch Anwendung der Methoden allererst erzielt werden sollen. Die Theorie ist, wenn sie seriös ist, aufgrund von Resultaten der Forschung revidierbar. Daraus folgt, daß danach eventuell auch andere Methoden angewendet werden. Dieser Vorgang hat sich auch in der Geschichte der Semantik mehrfach wiederholt. Wir behandeln in diesem sprachtheoretischen Zusammenhang die Methoden der semantischen Analyse nicht um ihrer selbst willen, sondern nur um zu sehen, welche Möglichkeiten der semantischen Methodik durch die bisher gefällten theoretischen Vorentscheidungen eröffnet und welche abgeschnitten werden.

Die behavioristische Bedeutungstheorie, zu deren wichtigsten Vertretern auf seiten der Semiotik Ch. Morris und auf seiten der Linguistik L. Bloomfield gehörten, gibt als Methodik zur Untersuchung der Bedeutung die Beobachtung von Sprechern, Hörern und Sprechsituationen einschließlich aller ihrer Komponenten vor. Bloomfield verlagert zusätzlich den größten Teil der Semantik aus der Linguistik in die Realwissenschaften. Er schreibt:

"There is nothing in the structure of morphemes like wolf, fox or dog to tell us the relation between their meanings; this is a problem for the zoologist. The zoologist's definition of these meanings is welcome to us as a practical help, but it cannot be confirmed or rejected on the basis of our science." (Bloomfield 1933:162)Dies ist ein klares Beispiel, wie von einer theoretischen Position aus die mögliche Methodik abgeleitet wird. Die theoretische Position führt in diesem Falle in eine methodische Sackgasse insofern, als eine Untersuchung der Bedeutung innerhalb der für sie zuständigen Wissenschaft, der Linguistik, nicht möglich ist.

Das genaue Gegenteil dieser Position findet sich in den mentalistischen Bedeutungstheorien. Diese sind älter als die behavioristischen, insofern sie der Psychologie Wundtscher Prägung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entspringen; und sie haben die behavioristischen in manchen Strömungen der Linguistik des ausgehenden 20. Jahrhunderts wieder verdrängt. Da Bedeutungen mentale Größen sind, sind sie der Beobachtung von außen nicht zugänglich. Ihre unmittelbare “Beobachtung” wäre nur durch Introspektion möglich. W. Chafe (1970: 351) vertritt eine extreme Position in dieser Beziehung. Nach ihm sind Significata ganz ebenso unmittelbar der inneren Beobachtung zugänglich, wie Significantia der äußeren Beobachtung zugänglich sind. Sie sind also nicht, wie man jahrelang gemeint hat, etwas besonders "Tiefes", Abstraktes, sondern im Gegenteil primäre sprachliche Daten. Als methodische Voraussetzung ist lediglich Fähigkeit im Auseinanderhalten von Begriffen erfordert, ebenso wie Phonetik Fähigkeit im Auseinanderhalten von Lauten erfordert.

Man sieht, daß auch hier eine eigentliche Methodik wiederum abgeschnitten ist. Denn Introspektion ist notwendig subjektiv; wissenschaftliche Methodik aber erfordert objektive, das ist intersubjektive Nachprüfbarkeit. Es ist bekannt, daß aus dem Lager der mentalistisch eingestellten Linguistik niemals ernsthafte Vorschläge in dieser Richtung gekommen sind. Man hat im Gegenteil eine wissenschaftstheoretische Position eingenommen, von der aus man die Rolle der Methodik für die Linguistik insgesamt herunterspielte, zugunsten einer Stärkung der Theorie (s. bes. Chomsky 1965, ch. 1). Die Folge war, daß Theorien durch Methoden nicht mehr überprüfbar und folglich beliebig waren.

Ich hatte oben schon gesagt, daß wir Bedeutung als Significatum und als Designatum auffassen können. Das Significatum ist den Methoden der struktural-funktionalen Linguistik zugänglich. Es wird vorausgesetzt, daß jedes Significatum - als Aspekt eines Sprachzeichens - in bestimmten paradigmatischen und syntagmatischen Beziehungen zu anderen Significata steht und dadurch von diesen abgegrenzt ist. Es sind mithin die klassischen strukturalistischen Methoden, wie die Wortfeldanalyse, die Analyse der Selektionsrestriktionen usw., anzuwenden. Das Designatum dagegen ist den Methoden der Denkpsychologie zugänglich. Sie kann zum Beispiel, im Sinne des zuvor über das letztmögliche logische Interpretans Gesagten, untersuchen, in welchem Sinne das Verständnis eines Sprachzeichens das Verhalten einer Person ändert. Dies ist kein Rückfall in den Behaviorismus. Denn es wird nicht behauptet, das Verhalten der Interpreten sei das Designatum, sondern lediglich, daß es Rückschlüsse auf das Designatum zulasse, d.h. daß seine Beobachtung als methodische Kontrolle von Annahmen über das Designatum dienen könne. Das Entsprechende gilt ja für die linguistische Untersuchung des Significatums: Das Verhalten eines Sprachzeichens in paradigmatischen und syntagmatischen Beziehungen, seine Distribution, ist nicht, wie zum Beispiel Hjelmslev gemeint hatte, sein Significatum, sondern seine Beobachtung dient lediglich als methodische Kontrolle von Annahmen über das Significatum. Wie diese Annahmen wiederum gewonnen werden, ist eine ganz andere Frage. Eine Methodik ist nicht eine Entdeckungsprozedur, sondern ein Kontrollinstrument. Zu heuristischen Zwecken kann man durchaus die Introspektion einerseits oder das enzyklopädische Wissen der Realwissenschaften andererseits heranziehen; nur bilden diese keine methodische Instanz, auf die man sich in der Linguistik oder der Psychologie berufen könnte.

Es ist leicht zu sehen, daß die im Lexikon auftretenden semantischen Merkmale verschieden allgemein sind oder, wie ich früher gesagt habe, verschieden großes implikatives Potential haben. Das Merkmal menschlich z.B. konstituiert eine lexikalische Klasse, die in allen Bereichen der Semantik, zum Beispiel in den Selektionsrestriktionen zahlreicher Verben, eine Rolle spielt. Das Merkmal verheiratet dagegen kommt nur einer kleinen Klasse von Wörtern zu, spielt vielleicht in den Selektionsrestriktionen keines einzigen Verbs eine Rolle, impliziert aber seinerseits das Merkmal menschlich. Viele lexikalische Bedeutungen lassen sich exhaustiv mit Hilfe von Merkmalen einiger Allgemeinheit beschreiben. Für die Beschreibung der Verwandtschaftsterminologie zum Beispiel genügen die Merkmale männlich, weiblich, verheiratet mit und Kind von, die alle auch in anderen Bereichen des Lexikons Verwendung finden. Für die Beschreibung der Raucherterminologie, also zum Beispiel von Zigarette, Zigarre, Pfeife usw. benötigen wir dagegen Komponenten wie Tabak, Umhüllung usw., die außerhalb dieses Wortfeldes keine Verwendung haben.

J. Katz stellte in verschiedenen Publikationen der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts eine semantische Theorie vor, die die semantischen Merkmale in zwei Klassen einteilt, die er ‘marker’ und ‘distinguisher’ nennt. Die ‘markers’ sind die allgemeinen Merkmale, die ‘distinguishers’ dagegen partikuläre Merkmale, welche die Mitglieder einer lexikalischen Klasse letztlich voneinander unterscheiden. Katz und Fodor schreiben:

"The semantic markers assigned to a lexical item in a dictionary entry are intended to reflect whatever systematic semantic relations hold between that item and the rest of the vocabulary of the language. On the other hand, the distinguishers assigned to a lexical item are intended to reflect what is idiosyncratic about the meaning of that item." (Katz & Fodor 1963: 497)Katz und Postal präzisieren:

Und weiter: "The distinction between markers and distinguishers is meant to coincide with the distinction between that part of the meaning of a lexical item which is systematic for the language and that part of the meaning of the item which is not." (498)

"each distinguisher will be found only once in the dictionary" (Katz & Postal 1964:14),‘markers’ dagegen an vielen Stellen:

"Selection restrictions are defined in terms of semantic markers, not in terms of distinguishers." (Katz 1967: 160).Als Beispiele für ‘distinguishers’ führt Katz (1967: 159) die Merkmale an, die die Bedeutungen der Farbadjektive, also zum Beispiel gelb und rot, voneinander unterscheiden.

Katz' Theorie ist heute zu Recht vergessen. Die ausführlichen Zitate betreffend die beiden Klassen von semantischen Merkmalen sind jedoch auch heute noch lehrreich, weil sie auf allgemeine Probleme hinweisen. Wir können zunächst feststellen, daß es im Sinne des eingangs Gesagten keinen kategorialen, sondern einen graduellen Unterschied zwischen den semantischen Merkmalen bezüglich ihrer Allgemeinheit gibt. Chafe (1970, ch. 8) macht darauf aufmerksam, daß auch sehr partikuläre Merkmale wie kanin (hundeartig) in den Selektionsrestriktionen von Verben wie bellen oder anschlagen vorkommen können. Freilich ist auch Chafe der Meinung, daß hier bereits enzyklopädisches Wissen involviert ist, daß also die Semantik über solche Merkmale weiter keine Generalisierungen machen kann.

Als zweites können wir feststellen, daß die allgemeinen Merkmale in einem Lexikoneintrag redundant sind, soweit sie von partikulären Merkmalen impliziert werden. Katz hatte diese Tatsache grammatiktheoretisch in sogenannte lexikalische Redundanzregeln umgesetzt, die weitgehend Carnaps Bedeutungspostulaten entsprechen. Darauf brauchen wir hier nicht einzugehen. Für uns ist dagegen wichtig, daß die allgemeinen Merkmale zwar insofern redundant sind, als sie zur Distinktion nichts beitragen, daß sie dafür aber eine klassifikatorische Funktion haben. Sie bilden lexikalische Klassen wie zum Beispiel die der ‘menschlichen’ oder der ‘nicht-zählbaren’ Substantive. Sie heißen deswegen im französischen Strukturalismus (Coseriu 1970[E], Greimas 1966) auch ‘Klasseme’ oder klassifikatorische Merkmale.

Die Assoziation der allgemeinen Merkmale mit Systematizität und die soeben gegebenen Beispiele legen nun die Vermutung nahe, daß diese Merkmale bzw. die durch sie konstituierten Klassen auch in syntaktischen Regeln auftreten können. Das heißt, es liegt der Gedanke nahe, daß die Graduierung semantischer Merkmale vom ganz Partikulären, auf enzyklopädisches Wissen Bezogenen zum ganz Allgemeinen, restlos auf sprachliches Wissen Bezogenen nicht innerhalb des Lexikons haltmacht, sondern - durch Grammatikalisierung - in die Grammatik hinüberreicht.

Ein seinerzeit oft zitierter Satz von Katz und Fodor lautet:

"Synchronic description minus grammar equals semantics." (Katz & Fodor 1963: 172)Wir können annehmen, daß synchronische Beschreibung hier auf das Sprachsystem beschränkt werden soll und daß Grammatik Morphosyntax und Phonologie umfaßt. Folglich haben wir es hier mit einer Auffassung des Sprachsystems zu tun, nach welcher Grammatik und Semantik mutuell exklusiv sind. Katz (1967: 155) präzisiert diese Auffassung, wenn er schreibt, daß es die Syntax mit "formalen Objekten", die Semantik dagegen mit "Konzepten" zu tun habe.

Schon Weinreich (1966: 402) hatte darauf hingewiesen, daß die Namensgleichheit mehrerer syntaktischer und semantischer Merkmale den Schluß nahelegt, daß die beiden Mengen nicht disjunkt seien. Für die generativen Semantiker war dies später ein weiteres Argument dafür, die sogenannte Unterscheidung zwischen Syntax und Semantik aufzugeben. Wir sollten an dieser Stelle eine terminologische Bemerkung einschieben. Sowohl Katz' Unterscheidung zwischen Syntax und Semantik als auch die generativ-semantische Position, wonach die beiden ineinander übergehen, setzen eine Einteilung des Sprachsystems voraus, in der Syntax und Semantik als Unterabteilungen auf einer hierarchischen Stufe stehen. Diese Auffassung ist charakteristisch für den amerikanischen Strukturalismus spätestens seit Carnaps einflußreichen Arbeiten über logische Syntax. Sie wird im europäischen funktionalen Strukturalismus nicht geteilt. Sachgerecht scheint folgende Klassifikation der Komponenten des Sprachsystems:

| idiosynkratisch ganzheitlich |

← |

|

→ | regelmäßig analytisch |

Morphologie und Syntax sind Teilgebiete der Grammatik, deren Unterschied uns hier nicht zu interessieren braucht. Wichtig ist lediglich, daß die Syntax, als Teilgebiet der Grammatik, eo ipso mit Bedeutung (Significata) zu tun hat, ganz ebenso wie das Lexikon. Freilich kommen in der Grammatik nur sehr allgemeine, eben grammatische Bedeutungen vor. Wir werden im Kapitel über Grammatikalisierung sehen, daß Zeichen vom Lexikon in die Grammatik übergehen können, daß es also einen Übergang von links nach rechts im obigen Schaubild gibt. Hier genügt es festzuhalten, daß grammatische Merkmale desemantisierte lexikalische Merkmale sind. Vielen von ihnen ist wenig mehr als die Funktion einer Klassenbildung übriggeblieben. Das gilt z.B. für die grammatische Kategorie Genus, die fast nichts von dem semantischen Gehalt der lexikalischen Kategorie Sexus aufweist (vgl. Paul 1920, Kap.15). Dennoch zeigt auch dieses Beispiel, daß lexikalische und grammatische Merkmale bzw., wie man in der generativen Grammatik sagt, semantische und syntaktische Merkmale nicht reinlich disjunkt sind, denn in vielen Fällen haben Substantive, deren Designatum weiblichen Sexus hat, feminines Genus, und entsprechend für die Maskulina.

Auf wenigen Gebieten tritt der Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Strukturalismus so deutlich hervor wie auf diesem. A. Meillet hatte als Regel der linguistisch-semantischen Analyse gefordert, man dürfe nur solche semantischen Kategorien zulassen, denen ein besonderes Ausdrucksmittel in der Sprache entspricht.5 D.h., es sind nur solche semantischen Entitäten anzusetzen, die unmittelbar mit einem eigenen Significans assoziiert sind. Das bedeutet natürlich, daß alle grammatischen Kategorien, die einzeln durch Morpheme ausgedrückt werden, also z.B. Plural im Englischen, als semantische Kategorien gerechnet werden. Einerseits wird hier als selbstverständlich vorausgesetzt, was sich 60 Jahre später die generativen Semantiker als neue Erkenntnis in jahrelangen Auseinandersetzungen erkämpfen mußten, nämlich daß die Grammatik ihre Semantik hat. Andererseits ist dies ein methodisch höchst vorsichtiger Standpunkt; denn er tritt eigentlich gar nicht in eine semantische Analyse ein, sondern akzeptiert einfach alle und nur die Kategorien, die einen separaten Ausdruck haben, als semantische Kategorien. Man kann aber natürlich weitergehen und dieselben Kategorien dann in Lexemen integriert finden, zusammen mit anderen semantischen Merkmalen, die keinen eigenen Ausdruck haben. Z.B. wird man mit engl. do eine semantische Kategorie ‘Vorgang’6 assoziieren, aber bei weiterer Analyse natürlich auch feststellen, daß do in Sätzen wie John works, and so does Paul als Hyperonym zu den meisten englischen Verben gebraucht wird, die man somit in die Kategorie der Vorgangsverben einreihen kann. Letzteres wiederum impliziert die Ansetzung von ‘Vorgang’ als einer grammatischen Kategorie.

Wenn die semantischen Merkmale verschiedenen Allgemeinheitsgrad haben, so daß die allgemeinsten für das ganze Sprachsystem relevant sind, kann man natürlich weiterfragen, ob die allgemeinsten nicht auch für mehrere Sprachen relevant, vielleicht universal sind. J. Katz hatte diese Frage ohne Bedenken bejaht. Er schreibt:

"The theoretical vocabulary of semantic markers provides a representational system for meanings ... Since the semantic markers utilized in the construction of dictionary entries for particular linguistic descriptions will be drawn from this universal vocabulary, the vocabulary offers a language-independent means of representing the common conceptual system underlying communication in natural languages." (Katz 1967:129)

Einerseits weicht Katz hier von den Universalien der Sprache auf die Universalien der Sprachbeschreibung aus (vgl. Coseriu 1974[u]), also von der Sprachtheorie auf die Grammatiktheorie. Andererseits setzt er mit seinem Anspruch auf Universalität für einzelne zum Sprachsystem gehörige Merkmale eine Tradition fort, die mindestens auf die ‘grammaire générale et raisonnée’ des 17. Jh. von Port Royal zurückgeht. W. v. Humboldt hatte sich in diesem Punkte vorsichtiger ausgedrückt:

"Die allgemeinen Beziehungen und die grammatischen Wortbeugungen beruhen beide größtenteils auf den allgemeinen Formen der Anschauung und der logischen Anordnung der Begriffe. Es liegt daher in ihnen ein übersehbares System, mit welchem sich das aus jeder besonderen Sprache hervorgehende vergleichen läßt". (Humboldt 1836:468)

Humboldt beansprucht also Universalität nicht für Einheiten oder Strukturen des Sprachsystems, sondern für die "allgemeinen Formen der Anschauung und der logischen Anordnung der Begriffe". Diese aber haben keinen Bezug zu lexikalischen Merkmalen, sondern zu grammatischen Kategorien und Relationen. In dem Maße, in dem lexikalische in grammatische Merkmale übergehen, gewinnen sie also nicht nur innerhalb eines Sprachsystems eine breitere Anwendung, sondern auch eine engere Beziehung zu den der Sprachstrukturierung zugrundeliegenden Universalien.

Wir hatten in Kap. 3.1 gesehen, daß semantische Einheiten des Lexikons ebenfalls universal sein können. Bei dieser Gelegenheit stellen wir fest, daß Universalität sprachlicher Eigenschaften ganz disparate Grundlagen haben kann. Denn im Falle jener lexikalischen Einheiten war es das Zusammenspiel der Verfaßtheit der Welt, in der wir leben, mit unserer Wahrnehmung, welches uns bestimmte Designata aufdrängt. Im vorliegenden Falle dagegen sind bestimmte grammatische Kategorien und Relationen universal, weil die Logik des Denkens und des Aufbaus semiotischer Systeme sie erzwingt.

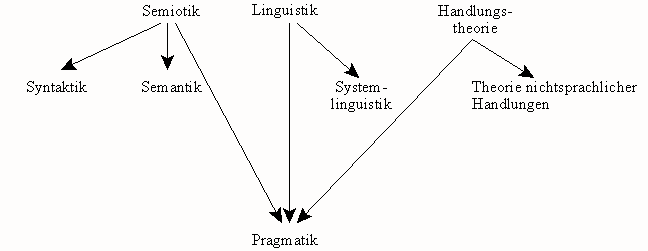

Das unmittelbare Ziel beim Schaffen von Sprachzeichen ist die Verständigung. Es ist dieses Ziel, das die strukturale Linguistik im Auge hat, wenn sie funktionalistisch vorgeht, also finalistische Erklärungen sucht. Die unmittelbaren Ziele menschlicher Handlungen können jedoch weiteren, mittelbaren bzw. höheren Zielen untergeordnet sein. Mit sprachlichen Handlungen ist das üblicherweise so; oft genügt es uns nicht, daß der Hörer uns versteht, sondern wir wollen erreichen, daß er sein Verhalten ändert. Solche mittelbaren Ziele sprachlicher Handlungen sind z.B. Warnen, Beraten, Taufen. Insofern sprachliche Handlungen auf solche mittelbaren Ziele gerichtet sind, heißen sie Sprechakte. Sprechakte werden in der Pragmatik analysiert. Als Disziplin der Semiotik ist die Pragmatik der Syntaktik und der Semantik nebengeordnet (vgl. Kap. 6.4). In der Linguistik ist die Pragmatik dagegen weder der Syntax noch der Semantik nebengeordnet. Wir können aber die beiden letztgenannten Disziplinen gemeinsam der Systemlinguistik einverleiben und diese der Pragmatik gegenüberstellen. Als Disziplin der Linguistik befaßt sich die Pragmatik mit Sprechakten. Gleichzeitig ist sie aber Disziplin einer allgemeineren Handlungstheorie, in der Sprechakte nur als eine Art von menschlichen Handlungen erscheinen. Schematisch:

Interdisziplinarität der Pragmatik

Die Unterteilung in Systemlinguistik und Pragmatik ist insofern gerechtfertigt, als der Bezug sprachlicher Zeichen auf außersprachliche Ziele, denen sprachliche Handlungen untergeordnet werden können, nicht durch das Sprachsystem geregelt ist. Es wäre jedoch falsch zu meinen, in der Systemlinguistik erschienen sprachliche Phänomene als Dinge oder Strukturen, und erst in der Pragmatik erschienen sie als Handlungen. Das Mißverständnis, eine jegliche Linguistik, die von sprachlichen Handlungen rede, betreibe eo ipso Pragmatik, ist weit verbreitet. Ich habe dagegen von Anfang an klargestellt, daß auch für die Systemlinguistik der Begriff der Sprache als Tätigkeit fundamental ist; das System ist lediglich der systematische Charakter der Tätigkeit. Der wesentliche Unterschied zwischen Systemlinguistik und Pragmatik liegt also nicht im statischen vs. dynamischen Charakter des Gegenstandes, sondern lediglich in der Ebene der teleonomischen Hierarchie, die zum Gegenstand wird.

Die wichtigsten Impulse für die Sprechakttheorie kamen von zwei Sprachphilosophen, J.L. Austin (1962, How to do things with words) und J.R. Searle (1969, Speech acts). Sie analysieren sprachliche Handlungen auf drei Ebenen, die sie den lokutiven, den illokutiven und den perlokutiven Akt nennen (s. Ende des Abschnitts zu kleineren Unterschieden in ihren Konzeptionen).

Die meisten illokutiven Kräfte sind nicht in der Grammatik kodiert. Das gilt z.B. für die genannten illokutiven Akte des Warnens, Beratens und Taufens. Wenn sie eigens ausgedrückt werden, geschieht dies durch lexikalische Mittel, nämlich durch sog. performative Verben. Das sind Verben, die, wenn in der 1. Ps. Sg. Präs. Ind. Akt. mit einer Äußerung verbunden und möglichst noch von dem Adverb hiermit begleitet, wie in

hiermit taufe ich dich auf den Namen Erna,

die illokutive Kraft der Äußerung festlegen. Die illokutive Kraft braucht andererseits nicht ausgedrückt zu werden. Z.B. kann man mit dem Satz in der Ruine spukt es jemanden warnen, und mit dem Satz mit zehn Fingern schreibt es sich leichter kann man einen Rat erteilen. In keinem der beiden Fälle ist die illokutive Kraft durch sprachliche Mittel bezeichnet. Einige illokutive Kräfte – die sog. Basisillokutionen – sind dagegen in der Grammatik kodiert. Sie schlagen sich nieder in den traditionellen Satztypen, genauer in den Typen selbständiger Sätze, also im Deklarativ-, Interrogativ- und Imperativsatz, mehr am Rande auch noch in Typen wie dem Exklamativ- und Wunschsatz. (Vgl. Sadock & Zwicky 1985.)

Insofern die Satztypen Gegenstand der Syntax sind, befaßt sich auch die Systemlinguistik mit illokutiven Akten. Die verschiedenen illokutiven Kräfte sind hierarchisch nicht gleichgeordnet. Z.B. kann man mit einem Deklarativsatz nicht lediglich einen konstativen Akt, wie Austin das nennt, also eine Feststellung vollziehen, sondern man kann mit ihm auch warnen, beraten und vieles mehr. Mit einem Fragesatz kann man auch bitten oder provozieren. Mit einem Befehlssatz kann man außer befehlen auch bitten oder beraten. Die grammatisch kodierten illokutiven Kräfte sind also fundamental und können teilweise von spezifischeren überlagert werden. Mehr hierzu auf der Seite über Satztypen.

Das Sprachsystem läßt keinen Satz zu, der nicht dem einen oder anderen Satztyp angehörte und damit eine der Basisillokutionen hätte (vgl. Searle 1969:25). Der lokutive Akt, die Sprachhandlung ohne Rücksicht auf ihre illokutive Kraft, kommt in wirklicher Rede nur in Zitaten vor. Wir können allerdings feststellen, daß Sätze wie in

| . | a. | Fritz kauft Bananen. |

| b. | Kauft Fritz Bananen? | |

| c. | Fritz soll Bananen kaufen. |

sich nur im Satztyp, also ihrer Basisillokution unterscheiden und im übrigen etwas gemeinsam haben, was man ihren propositionalen Gehalt oder einfach ihre Proposition nennt (vgl. den Aufbau einer Äußerung aus systemlinguistischer und aus psycholinguistischer Sicht). Wir wenden uns im folgenden der Analyse der Proposition zu und sehen von der illokutiven Kraft ab.

Eine Proposition kommt durch einen propositionalen Akt zustande. Austins und Searles Terminologien unterscheiden sich vor allem darin, daß Austin den lokutiven Akt in einen phonetischen, phatischen und rhetischen Akt unterteilt, d.i., in linguistische Terminologie gebracht, ungefähr ein phonologischer, struktureller und semantischer Akt, während Searle nur die ersteren beiden zum lokutiven Akt rechnet und für den rhetischen seinen propositionalen Akt einsetzt. Diese Einteilung scheint weniger angemessen als die Austins, denn ebenso wie ein lokutiver Akt nur als integrale Komponente eines illokutiven Aktes vorkommt, sind die phonetischen und phatischen Akte ebenso wie der rhetische bzw. propositionale Akt nur Aspekte des lokutiven Akts und nicht voneinander zu trennen. D.h. wegen der notwendigen Verbindung von Significans und Significatum im Sprachzeichen ist ein propositionaler Akt ohne einen phonetischen und phatischen Akt nicht denkbar.

Der propositionale Akt ist seinerseits aus mehreren Akten zusammengesetzt.7 Die beiden hierarchisch höchsten konstitutiven Akte sind der referentielle und der prädikative Akt, die Referenz und die Prädikation. Ohne diese beiden Akte kommt keine Proposition zustande. Referenz im engeren Sinne ist das Schaffen eines Referenten bzw. der Bezug auf einen solchen, z.B. durch ein definites und spezifisches Nominalsyntagma. Dieser Referent bildet den Anknüpfungspunkt für den prädikativen Akt. Die Prädikation schreibt dem Referenten ein Prädikat zu, d.h. sie charakterisiert den Referenten im weitesten Sinne dadurch, daß sie Eigenschaften von ihm angibt oder ihn in Zusammenhang mit anderen Referenten bringt.

Zwischen Referenz und Prädikation besteht in mehrerem Sinne ein Ungleichgewicht. Erstens gibt es pro (einfache) Proposition nur eine Prädikation; es kann aber mehrere Referenten geben. Zweitens kann eine Referenz ohne Prädikation vorkommen, z.B. in Anrufen wie Mama! oder Ausrufen wie Feuer!8 In diesen Fällen liegt nach dem soeben Gesagten keine Proposition vor; und die Referenz impliziert auch nicht eine Prädikation, der sie sich unterordnet, so wie das etwa der Fall ist, wenn man auf die Frage Wer kommt da? mit Fritz antwortet. Eine Prädikation kann dagegen, von der sogleich zu besprechenden Ausnahme der avalenten Prädikate abgesehen, nicht ohne Bezug auf ein Argument vorkommen. In allen Fällen, wo ein Prädikat ohne Argumente erscheint, z.B. im Imperativ oder in elliptischen Äußerungen, z.B. in Antworten, ist ein Referent vorausgesetzt, auf den es sich bezieht. Das Ungleichgewicht zwischen Referenz und Prädikation besteht also darin, daß das Prädikat den Bezug auf eine Größe enthält, die referentiell sein kann,9 während der Referent nicht den Bezug auf ein Prädikat enthält. Die Eigenschaft des Prädikats, den Bezug auf einen oder mehrere Referenten zu enthalten, kann sich in der Grammatik einer Sprache in seiner Valenz niederschlagen. Neben den mono-, bi- und trivalenten Verben gibt es auch avalente Verben, hauptsächlich Witterungsverben wie es schneit. In solchen Sätzen haben wir eine Prädikation ohne Referenz. Man könnte auch erwägen, ob ein Ausruf wie Feuer! nicht eher als (avalente) Prädikation denn als isolierte Referenz aufzufassen ist.

Der Begriff der Referenz wird in der Semantik auf mehrere Weisen verwendet, darunter zwei, die wir uns an verdeutlichen können.

| . | Friedrich ist zu Hause; er schläft. |

Von dem Nominalsyntagma Friedrich sagt man gelegentlich, es referiere auf die Person Friedrich. Der Referent wäre also hier ein außersprachliches Objekt, dasselbe wie ein Denotatum. Von dem Personalpronomen er in demselben Satz sagt man andererseits, es referiere auf das NS Friedrich in dem vorangehenden Teilsatz. Der Referent wäre also hier ein innersprachlicher Gegenstand, ein Zeichen. Diese Verwendungen von ‘referieren’ sind alle beide unangemessen. Die erste besagt nichts weiter als ‘denotieren’, ist also zumindest überflüssig. Außerdem denotiert ein sprachliches Zeichen niemals notwendig ein außersprachliches Objekt, sondern nur unter gewissen Umständen der Sprechsituation. Wir brauchen vor bloß den einleitenden Satz zu setzen,

| . | Stellen wir uns eine Person namens Friedrich vor. |

und schon denotiert das NS Friedrich in kein reales Objekt mehr (es denotiert überhaupt nichts mehr). Die zweite Verwendung von ‘referieren’ ist hingegen ungenau als Referenz auf ein sprachliches Zeichen aufgefaßt. Denn das wäre, genau genommen, die metasprachliche Erwähnung des Zeichens, die z.B. in auftritt.

| . | Friedrich ist ein Eigenname. |

Das Personalpronomen in referiert also offenbar nicht auf ein NS. Referenten sind somit weder Denotata noch sprachliche Zeichen. Wenn wir einen einheitlichen Begriff von Referenz haben wollen, müssen wir Referenten auffassen als Bewohner einer zwischen Sprecher und Hörer etablierten Welt, die wir Redeuniversum (engl. universe of discourse) nennen. Das Redeuniversum ist eine intensionale Welt, die von Referenten, deren Eigenschaften und zwischen ihnen bestehenden Relationen bevölkert wird.10 Das Substantiv Friedrich und das Personalpronomen er in nehmen also in ganz gleicher Weise auf einen Referenten Bezug, der sich im Redeuniversum befindet; d.h. sie sind koreferentiell.

Referenz ist eine Beziehung zwischen einem sprachlichen Ausdruck (inkl. dessen Bedeutung) und einem Referenten, also einer nicht-sprachlichen Entität, die sich im Redeuniversum befindet. Sie ist zu unterscheiden von der Anapher als einer über Koreferenz vermittelten Beziehung zwischen einem sprachlichen Ausdruck und einem anderen sprachlichen Ausdruck im selben Text.

Einen Referenten erhalten wir durch die Aktualisierung eines Designatums (vgl. Coseriu 1955[D]). Betrachten wir z.B. das NS unsere Universität. Das Substantiv Universität hat ein Designatum. Ein solches ist, wie man sich erinnern wird, ein begriffliches mentales Objekt. Als Zeichen des Sprachsystems referiert es nicht; d.h. es hat keinen Sinn zu fragen, welches der Referent oder die Referenten des Substantivs Universität (qua Lexem) sind. Durch die Verbindung mit dem Possessivpronomen unser wird das Designatum von Universität determiniert und eingeschränkt auf genau ein Individuum. Durch die Aktualisierung, also die Einbettung in eine bestimmte Sprechsituation, wird das so eingeschränkte Designatum zum Referenten. D.h. indem der Sprecher unsere Universität sagt, setzt er voraus, daß der Referent dieses Zeichens im Redeuniversum ist oder mindestens dem Hörer ebenso zugänglich ist, als befände er sich im Redeuniversum.

Ich habe den Begriff der Referenz am Beispiel eines definiten und spezifischen NSs eingeführt. Soweit ist er relativ klar und unstrittig. Problematisch sind jedoch nicht-spezifische NSen, illustriert durch das Subjekt in .a und das Objekt in .b.

| . | a. | Ein römischer Legionär gibt niemals auf. |

| b. | Ich wünsche mir einen Luftballon. |

Meist wird angenommen, daß auch nicht-spezifische NSen referieren (vgl. Lyons 1977, ch.7.2). Jedenfalls wird ihr Designatum ins Redeuniversum eingeführt, denn man kann sich darauf ebenso mit einem (anaphorischen) Personalpronomen beziehen wie auf den Referenten eines spezifischen NSs. Vielleicht hat man es hier mit Referenten von auswechselbarer Identität zu tun.

Darüber hinaus gibt es nicht-referentielle NSen wie das Prädikatsnomen in .a.

| . | a. | Fritz ist eine Flasche. |

| b. | Sie kann nicht mal Skat spielen. |

Dieses kann nicht durch ein Personalpronomen aufgenommen werden; man kann also nicht fortfahren mit .b. Solche NSen haben nach einhelliger Auffassung keinen Referenten. Ihre Designata gehen zwar auch ins Redeuniversum ein, aber nicht als Referenten, sondern als Eigenschaften von solchen (vgl. Fn. 10).

Der Begriff der Prädikation bedarf ebenso der Explikation wie der der Referenz. In einer ersten, leicht zirkulären (und unten noch zu korrigierenden) Annäherung können wir ihn als die Zuschreibung eines Prädikats zu einem Subjekt verstehen. Wir müssen ihn zunächst abgrenzen gegen den Begriff der Aussage (i.S.v. ‘Behauptung’). In einem selbständigen Deklarativsatz wie .a sagt das Prädikat schläft etwas über das Subjekt Fritz aus.

| . | a. | Fritz schläft. |

| b. | Schläft Fritz? | |

| c. | Ich glaube nicht, daß Fritz schläft. |

In den Sätzen .b und c wird aber offenbar nicht von Fritz ausgesagt, daß er schläft. Es liegt jedoch dieselbe Prädikation wie in .a vor. Wir können schließen, daß die Prädikation vom Satztyp und damit von der illokutiven Kraft unabhängig und lediglich auf die Proposition bezogen ist. ‘Prädikation’ ist also etwas anderes als ‘Aussage’. Dies ist in dem oben dargestellten Aufbau sprachlicher Handlungen bereits impliziert, denn der propositionale Akt konstituiert sich aus einer Referenz und einer Prädikation, wird aber erst durch das Hinzutreten der illokutiven Kraft zum illokutiven Akt.

‘Prädikation’ und ‘Proposition’ sind korrelative Begriffe; ohne Prädikation keine Proposition, und umgekehrt.11 Es entsteht somit das Problem, wieweit die Prädikation und der Charakter der Proposition unter Nominalisierung erhalten bleiben. Am Beispiel von .c hatten wir gerade gesehen, daß bloße Subordination die Prädikation noch nicht aufhebt. Wenn wir andererseits das Verb substantivieren, wie in Fritz' Schlaf, so finden wir keine Prädikation und keine Proposition mehr. Es gibt jedoch Stufen zunehmender Nominalisierung.

| . | a. | I hate for Fred to sleep. |

| b. | I want Fred to sleep. | |

| c. | I hate Fred's sleeping. |

Im Englischen haben wir z.B. die Nominalisierung mit for - to, wie in .a, oder den A.c.I., wie in .b, und schließlich die Poss-ing-Konstruktion, wie in .c. Wir könnten uns auf den Standpunkt stellen, der Begriff des Prädikats setze den des Subjekts voraus. In Fred's sleeping gibt es ebensowenig ein Subjekt wie in Fritz' Schlaf. In den Infinitivkonstruktionen steht das NS, das dem Subjekt entspricht, auch nicht im Nominativ. Wenn also der Kasus kriterial ist, haben auch diese Konstruktionen kein Subjekt und somit kein Prädikat. Hätte man das Kriterium des Kasus nicht, könnte man sich an die Finitheit des Verbs halten. Das liefe darauf hinaus, daß ein Verb ohne Tempus nicht Prädikat sein kann. Es gibt aber im Lateinischen Hauptsätze im Infinitiv, mit dem Subjekt im Nominativ (sog. historischer Infinitiv), und im Portugiesischen und anderen Sprachen nominalisierte Sätze mit dem Verb im Infinitiv und dem Subjekt im Nominativ. Liegt da nun Prädikation vor?

Die Nominalisierung gestattet die Referenz auf eine Proposition. Wenn Fred's sleeping und Fritz Schlaf referieren, ist die Referenz offenbar die primäre Funktion dieser Ausdrücke. Die Hypostase überdeckt die Prädikation der zugrundeliegenden Proposition. Die Sätze in zeigen jedoch, daß dies ein gradueller Vorgang ist. Es ist also keine Grenze anzugeben, jenseits welcher keine Prädikation mehr vorliegt, sondern es ist eher ein graduelles Schwinden der Prädikation zu konstatieren.

Ich komme auf die Korrelation von Subjekt und Prädikat zurück. Die Anschauung, daß der Satz in Satzgegenstand und Satzaussage zerfällt, geht auf Aristoteles zurück. Sie ist offensichtlich am Nominalsatz orientiert. Diese binäre Gliederung des Satzes ist ursprünglich für eine indogermanische Sprache, das Griechische, festgestellt worden und mag einem als Kenner ausschließlich indogermanischer Sprachen notwendig erscheinen. Eines der Korollare dieses Begriffs ist es, daß die Valenz des Verbs zweigeteilt wird in die Subjektsfunktion einerseits und die Menge der anderen Aktantenfunktionen andererseits. Daraus folgt eine Zweiteilung des Satzes in Subjekt auf der einen und Verb nebst restlichen Aktanten auf der anderen Seite (vgl. Lehmann 1982[R]). Die syntaktische Typologie hat herausgearbeitet, daß das indogermanische Subjekt in anderen Sprachen, insbesondere den syntaktisch ergativischen Sprachen, nicht vorkommt. Man hat dies bisher vor allem als ein Problem der Verbvalenz und der syntaktischen Kontrolle gesehen. Dabei wurde aber nicht geklärt, ob ein ergativisch konstruierter Satz in zwei Teile zerfällt, mit dem absolutivischen Aktanten als Satzgegenstand und dem Verb nebst den restlichen Aktanten als Satzaussage. Falls das nicht so ist, hat er kein Prädikat in dem bislang geläufigen Sinne.

Es ist andererseits auch denkbar, daß ein Begriff von Prädikat und Prädikation, der den Subjektsbegriff voraussetzt, zu eng ist, daß es vielmehr eine Eigenheit der indogermanischen und anderer Sprachen ist, das Prädikat einem Subjekt gegenüberzustellen. Prädikation wäre dann die Zuschreibung eines Prädikats nicht unbedingt zu einem Referenten, sondern eventuell zu mehreren Referenten, die gegenüber dem Prädikat verschiedene Rollen haben und durch es zueinander in Beziehung gesetzt werden. Auf diesen Gedanken führen auch die Sprachen, in deren Aussagesätzen die Hauptkonstituentenstellungen OSV oder VSO dominieren, die ja kein Verbalsyntagma ergeben. Man kann sich fragen, ob eine semantische Zweiteilung des Satzes in Subjekt und Prädikat in einer Sprache bestehen kann, deren Sätze diese Zweiteilung i.a. strukturell nicht spiegeln. Bis solche Fragen geklärt sind, ist es vorsichtiger, dem Begriff der Prädikation den der Referenz als komplementär gegenüberzustellen und es weiterer Forschung vorzubehalten, ob die Begriffe des Subjekts und des Prädikats in einem ähnlichen Sinne komplementär sind.

In diesem und dem folgenden Abschnitt sind noch zwei Probleme der semantischen Interpretation zu behandeln. Wir stellen zunächst fest, daß der Begriff der semantischen Interpretation, wenn wörtlich genommen, auf das Redeverstehen des Hörers bezogen ist. Wir wollen jedoch von den Unterschieden in der Tätigkeit des Sprechers und des Hörers abstrahieren und unter semantischer Interpretation allgemein die Verbindung einer Idee mit einem Significans verstehen. In diesem Kapitel wollen wir die Frage behandeln, ob die verschiedenen Bedeutungsbegriffe, die wir eingeführt haben, durch die semantische Interpretation in einen Zusammenhang gebracht werden, ob sie also einen Platz auf dem Weg haben, der das Significans mit der Idee verbindet.

Wir haben den Begriff der Bedeutung durch Aufgliederung in die Begriffe ‘Significatum’ und ‘Designatum’ expliziert und vom Designatum noch den Referenten unterschieden. Zuvor hatten wir schon mehrere Stufen in der semantischen Interpretation unterschieden, die vom Significans immer weiter wegführen. Peirce hatte eine Kette von Interpretantia angesetzt, die erst in dem letztmöglichen logischen Interpretans, nämlich einer Verhaltensänderung des Interpreten, endet. Dieser Weg führt vom Significans über das Significatum, das Designatum und den Referenten als Zwischenstufen, wie im Schaubild dargestellt.

| letztmögliches logisches Interpretans | |

| ↑ | ... |

| semantische | Referent |

| Interpretation | Designatum |

| ↑ | Significatum |

| Significans |

Diese Behauptung läuft darauf hinaus, daß dem Sprecher/Hörer die psychische Entität des Designatums nur über die sprachliche Entität des Significatums zugänglich ist. Sie ist mit den sprachtheoretischen Positionen W.v. Humboldts, F. de Saussures, L. Weisgerbers und vieler anderer Linguisten verträglich, geht jedoch einerseits über diese hinaus und vermeidet andererseits deren unhaltbare Extreme. Humboldt hatte das semantische System ‘innere Sprachform’ genannt und die Ansicht vertreten, daß in der inneren Sprachform einer jeden Sprache "eine eigentümliche Weltansicht" liege. L. Weisgerber hatte die innere Sprachform eine "sprachliche Zwischenwelt" genannt, die zwischen dem Menschen und der Welt liege. Auch F. de Saussure hatte gesagt, das Significatum sei die Form, die die Sprecher der außersprachlichen Substanz überstülpten. Nur hatten sie alle gemeint, die Substanz sei die denotierbare reale Welt. Die sprachlichen Significata wären dann – wenn es denn zwischen Significatum und Denotatum nichts Semantisches gibt – identisch mit den Inhalten unseres Denkens überhaupt. Wenn das stimmte, würden wir nur in Termen unserer muttersprachlichen Significata denken können. Das ist gerade die Sapir-Whorf-Hypothese von der sprachlichen Relativität (mehr dazu im Kapitel über Sprache und Denken). Sie übersieht, daß vieles von dem, was wir wissen und denken, in Wahrheit durch die Struktur unserer Sprache nicht hinreichend bestimmt ist oder ihr sogar widerspricht. Das wird bezeugt durch Sätze wie die Sonne geht auf und Wörter wie Walfisch. Ihre sog. wörtliche Bedeutung ist ihr Significatum. Gleichzeitig verwenden wir diese Ausdrücke aber in einer Weise, die ihr Significatum Lügen straft, nämlich mit Bezug auf gewisse Erddrehungen und Säugetiere, und die diesbezüglichen Sätze sind semantisch unauffällig. Zwischen dem Significatum und dem Denotatum steht also noch das Designatum als eine Stufe der semantischen Interpretation.

Der Weg vom Designatum zum Referenten entspricht dem Vorgang der Aktualisierung mithilfe von Spezifikation und Festlegung der Bedeutung durch den sprachlichen und außersprachlichen Kontext. Auf dieser Stufe der semantischen Interpretation werden Manipulationen am Redeuniversum vorgenommen, also neue Referenten eingeführt und den bereits etablierten Referenten neue Eigenschaften oder Relationen zugeschrieben. Der Inhalt des jeweiligen Redeuniversums hängt im einzelnen stark von individuellen Faktoren ab. Wenn ein Interpret eine Inferenz macht, verändert er damit sein Redeuniversum; aber die Inferenz ist nicht notwendiger Bestandteil jeglicher semantischer Interpretation und wird vielleicht von einem anderen Interpreten, der an derselben Sprechsituation beteiligt ist, nicht gezogen. Die Linguistik muß sich hier gleichsam auf die Schnittmenge aller individueller semantischer Interpretationen beschränken (Lyons 1977:205). Um dem Charakter der semantischen Interpretation als offenen Prozesses gerecht zu werden, wird sie ohnehin nicht versuchen, mit jeder Äußerung ein fertiges Redeuniversum zu assoziieren, sondern vielmehr die Regeln und Konventionen, z.B. die Bedeutungspostulate und pragmatischen Maximen, anzugeben, anhand deren der Interpret ein Redeuniversum aufbaut und verändert (vgl. Lyons 1977:422).

Das Geschäft der Linguistik endet irgendwo in der Kette immer weiterer Interpretantia. U.a. um dieser Sachlage theoretisch Herr zu werden, hatte F. de Saussure den Unterschied zwischen langue und parole eingeführt; und fast der gesamte europäische Strukturalismus ist ihm darin gefolgt. Man glaubte, die Sprachwissenschaft von Problemen befreien zu können, die mit ihrem Geschäft nichts zu tun haben, indem man die parole aus ihrem Gegenstandsbereich ausgrenzte. Tatsächlich aber fällt der Unterschied zwischen dem, was systematisiert ist, und dem, was nicht systematisiert ist, nicht zusammen mit dem, was in Gestalt eines Sprachsystems als allgemeiner Bestand der Sprachgemeinschaft zur Verfügung steht, und dem, was in der spezifischen Sprechsituation aktualisiert wird. Die Linguistik ist, z.B. im Gegensatz zur Philologie, eine nomothetische Wissenschaft und kann sich daher wirklich nur mit dem befassen, was systematisiert ist. Aber das besagt nicht, daß sie nichts mit der Tätigkeit von Sprecher und Hörer in der aktuellen Sprechsituation, somit u.a. mit der Konstruktion und Interpretation von Texten und dem Aufbau von Redeuniversa, zu tun habe. Diese Tätigkeiten kombinieren das Sprachsystem mit Weltwissen, Konventionen der Sprachgemeinschaft und Erfassen der Sprechsituation. Sie sind teilweise regelgeleitet und folglich Gegenstand der Linguistik, nämlich überwiegend der Pragmatik.

Kommen wir noch einmal auf die Rollen von Significatum und Designatum in der semantischen Interpretation zurück. Wenn es zutrifft, daß wir unsere Referenten und damit unsere Redeuniversa auf der Basis von Designata konstruieren, stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle das Significatum hier spielt, ob es nicht, anders gesagt, überflüssig ist. Das Significatum ist ja jedenfalls ein wissenschaftliches Konstrukt, das, wenn es nicht notwendig ist, Ockhams Rasiermesser zum Opfer fällt. Wir müssen also zeigen, daß das Significatum nicht lediglich ein Artefakt strukturaler semantischer Analyse, sondern eine notwendige Komponente der Sprachtätigkeit ist.

Ein Argument für unsere Position liefert die Übersetzung. Wenn wir einen Text optimal in eine andere Sprache übersetzen, bleibt das Designatum konstant; und die Referenten bleiben konstant, insoweit Textautor und Leser dasselbe Redeuniversum aufbauen. Was nicht konstant bleiben kann, ist das Significatum. Denn es ist ja notwendig an ein Significans geknüpft, das eben bei der Übersetzung wechselt. Bekanntlich kann keine Übersetzung perfekt sein. Das liegt eben daran, daß sie das Significatum nicht konstant halten kann. Zwei berühmte Beispiele von R. Jakobson (1959[l]) seien hier erwähnt. In einem russischen Gedicht heißt es ():

| . | beleet | parus | odinokij | v | tumane | morja | galubom |

| Russ | weiß:VBLZR:3.SG | Segel(NOM.SG) | einsam:NOM.SG.M | in | Nebel:LOK.SG | Meer:GEN.SG | blau:LOK.SG |

| “Es weißt ein einsames Segel im blauen Meeresnebel.” (Lermontov) | |||||||

Wenn wir mit “Ein einsames Segel ist weiß” wiedergeben, weil es im Deutschen kein intransitives weißen gibt (vgl. blauen), haben wir einen wesentlichen Aspekt des russischen Significatums verpaßt, denn die verbale Fassung des Weißseins impliziert offenbar einen an dem Segel auftretenden Vorgang, z.B. “weiß glänzen” o.ä. Wenn wir andererseits mit “Ein einsames Segel glänzt weiß” übersetzen, fügen wir natürlich Information hinzu. Es ist also keine Übersetzung möglich, die einen russisch-deutschen Bilingualen zufriedenstellt.