Eine umfassende Diskussion der mit Sprache und Denken zusammenhängenden Problematik auf fortgeschrittenem Niveau findet sich anderswo. Hier werden nur ein paar Fragen exemplarisch angedeutet.

Der Kern der Sprachtätigkeit ist das Schaffen von Bedeutungen. Bedeutungen sind, wie im Kapitel über Semantik zu sehen ist, vielgestaltig; aber aufgefaßt als Designata und Referenten, sind sie etwas Psychisches, also Gegenstand der Psychologie. Die Problematik des Verhältnisses von Sprache und Denken bezieht sich also vor allem auf

- das Verhältnis der Bedeutungen von Sprachzeichen zu den Begriffen, in denen wir denken,

- das Verhältnis der Referenten von Sprachzeichen zu den Vorstellungen, die wir mit ihnen verbinden,

- das Verhältnis der semantischen Operationen zu mentalen und logischen Operationen.

Nicht alles Denken ist sprachlich, und Sprachtätigkeit reduziert sich nicht auf Denken. Die beiden Tätigkeiten sind also partiell voneinander unabhängig. Folglich kann man sinnvoll fragen, ob die eine die andere oder ob sie sich wechselseitig determinieren. Diese Frage kann man auf mehreren Ebenen stellen:

- Auf der allgemein-menschlichen Ebenen geht es um das Verhältnis der menschlichen Sprache (‘langage’) zu unseren Denk- und Erkenntnisfähigkeiten, so wie sie vor allem von der Anthropologie und der genetischen Erkenntnistheorie beschrieben werden.

- Auf der Ebene der sozialen Gemeinschaft geht es um das Verhältnis der Einzelsprache (‘langue’) zur Kultur ihrer Sprachgemeinschaft, so wie sie von der Kulturanthropologie, Ethnologie und insbesondere der Ethnosemantik untersucht wird.

- Auf der Ebene des einzelen Sprechaktes (‘parole’) geht es um das Verhältnis zwischen dem Sinn der Äußerung und seiner Relevanz für den Interaktionszusammenhang, der z.B. von der Soziologie erfaßt wird.

Wir beschränken uns hier auf die zweite Ebene, die auch den Laien meist interessiert, wenn vom Verhältnis zwischen Sprache und Denken die Rede ist. Die brisanteste These in diesem Zusammenhang ist zweifellos, daß die Sprache das Denken determiniert. Dies ist die Auffassung von der sprachliche Relativität (das Denken ist relativ zur Sprache), die am prominentesten von Benjamin L. Whorf vertreten wurde und nach ihm und seinem Lehrer auch Sapir-Whorf-Hypothese heißt. Am Anfang steht die Feststellung, daß in verschiedenen Sprachen verschiedene Bedeutungen ausgedrückt werden. Sie ist völlig im Einklang mit de Saussures Behauptung, daß das vorsprachlich Denkbare nur eine “amorphe Masse” darstellt und daß es erst das System der einzelnen Sprache ist, welches da Kategorien einzieht. Whorfs Beispiel waren die Zeitbegriffe des Hopi (einer im Bereich des Grand Canyon gesprochenen uto-aztekischen Sprache), und seine Behauptung war schlicht, daß das Hopi kein Tempus und überhaupt keine grammatischen Mittel zur Bezeichnung von Zeit hat, daß deshalb die Hopi keine europäischen Zeitbegriffe haben und daß folglich Einstein, wäre er Hopi gewesen, die Relativitätstheorie nicht hätte ersinnen können. Wir sehen also die Welt durch die Brille unserer Muttersprache; oder weniger metaphorisch: die Kategorien, nach denen wir die Welt organisieren, sind durch die Kategorien unserer Muttersprache bestimmt. Sprachen ohne Tempus sind übrigens kein Exotikum, sondern auf dem Globus relativ häufig. Und ihre Sprecher können z.B. Verabredungen treffen und einhalten oder sich erinnern, wann genau etwas war, ganz ebenso wie wir. Es trifft nicht zu, daß das Sprachsystem die Denkmöglichkeiten einschränkt.

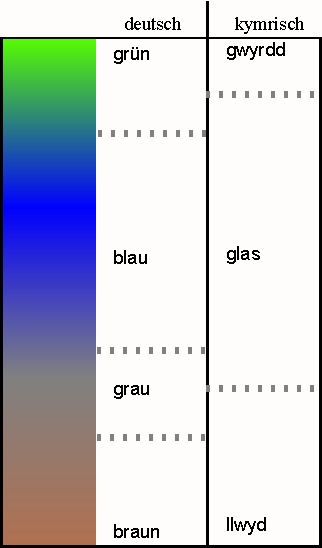

Ein anderes in diesem Zusammenhang immer wieder angeführtes Beispiel betrifft die Kategorisierung der Farben. Im Kapitel über die Struktur des Lexikoneintrags ist dargestellt, daß die Farben ein Musterbeispiel für de Saussures “amorphe Masse” sind, insofern sie physikalisch tatsächlich ein Kontinuum darstellen. Und in der Tat unterteilen die Sprachen es verschieden. Folgende Gegenüberstellung stammt von dem dänischen Strukturalisten Louis Hjelmslev (1974:57):

Die Frage ist hier natürlich, ob die Waliser dieselben Farben sehen wie wir oder ob sie, wie ihre Farbterminologie suggeriert, Blau nicht von Grau unterscheiden können. Die Antwort ist eindeutig: die Waliser sehen und unterscheiden dieselben Farben wie wir. Das hätte man sich auch vorher denken können; schließlich konnten auch wir Cyanblau von Marineblau unterscheiden, bevor wir diese Wörter kennenlernten. Mit der These, daß wir nur das denken könnten, was unser Sprachsystem vorgibt, hat es also nichts auf sich.

Psycholinguistische Experimente fördern allerdings feinere Unterschiede zutage. Wenn man kymrischen und deutschen Versuchspersonen verschiedene Farbplättchen im blaugrauen Bereich zeigt und ihnen die Aufgabe gibt, sie sich zu merken, dann stellt sich heraus, daß die deutschen das genauere Gedächtnis haben in dem Falle, daß zwei Farbplättchen beiderseits der Grenze zwischen Blau und Grau liegen, während die Kymrer sich weniger gut an den Unterschied erinnern. Sie haben solche Nuancen unter ihren Begriff glas subsumiert. Wörter haben also offenbar die Funktion, Begriffe zu stabilisieren. Das System unserer Sprache bestimmt zwar nicht, was wir denken; aber es gibt die Bahnen vor, in denen wir normalerweise denken, wenn wir keinen erhöhten Aufwand treiben.

Auf der phonetischen Ebene allerdings ist die Wirkung der Sprache in der Kategorisierung tiefgreifender. Der Stimmeinsatzpunkt liegt auf einem Kontinuum. Das Deutsche kontrastiert darauf ‘stimmlos vs. aspiriert’ (phonologisch: stimmhaft vs. stimmlos). Ein Stimmeinsatzverzug von 20 ms macht für das deutsche Ohr den Unterschied zwischen unaspiriert und aspiriert aus. Gibt man aber zu einem aspirierten Laut noch weitere 40 ms Stimmeinsatzverzug hinzu, hört der Deutsche weiterhin einen aspirierten Laut und hört nicht einmal den Unterschied zu dem vorigen Laut. In diesem Falle können die Kategorien unserer Muttersprache in der Tat unsere Unterscheidungsmöglichkeiten einschränken (wiewohl solche Einschränkungen natürlich von Phonetikern jederzeit überwunden werden können). Aber diese Kategorisierungen sind auch automatisiert und unbewußt, während semantische Kategorien bewußt sind.